Dies ist ein Beispiel einer statischen WordPress-Seite. Du kannst sie bearbeiten und beispielsweise Infos über dich oder das Weblog eingeben, damit die Leser wissen, woher du kommst und was du machst. Du kannst entweder beliebig viele Hauptseiten (wie diese hier) oder Unterseiten, die sich in der Hierachiestruktur den Hauptseiten unterordnen, anlegen. Du kannst sie auch alle innerhalb von WordPress ändern und verwalten.

Anna Krusch Buchenstr. 18 35745 Herborn Deutschland ak@annakrusch.de

Ein sanfter Beginn meiner großen Reise

Das erste Ziel meiner großen Reise: Montréal. 8 Stunden Flug, das hatte ich mir schlimmer vorgestellt… aber im Zug habe ich diese Zeit ja schon öfter verbracht und in Bussen erst… allerdings muss ich mal wieder feststellen, dass ich doofe Ohren habe (bin ich eine Elfe?), denn schon nach dem ersten Film machen mir die Kopfhörer Schmerzen. Memo an mich: andere Kopfhörer kaufen. Kurz vor der Landung muss ich dann ein Einreiseformular ausfüllen. Natürlich trage ich mein Geburtsdatum erst einmal falsch ein und nicht wie gewünscht mit dem Jahr zuerst. Das kann auch nur mir passieren, denke ich und schaue nach links und rechts: doch nicht. Offensichtlich ein gerne genommener Fehler. Aber alles nicht weiter tragisch. Man lässt mich ins Land und die größte Hürde ist das ewige Schlangestehen. Dafür muss ich nicht mehr auf mein Gepäck warten. Begrüßt werde ich von meinem Bruder und einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit. Noch bevor wir im Bus sitzen habe ich das Gefühl schweißgebadet zu sein. Also erstmal zu Felix’ süßer Wohnung. Sehr niedlich auch die kleinen Treppen, die vor fast allen Häusern in den ersten Stock führen. Warum ich sie nicht fotografiert habe, ist mir schleierhaft (warum denke ich gerade zum ersten mal mal an den Zusammenhang von Ehe und „Schleier-Haft“?). Bei meinem Bruder buche ich die „kleine Stadtführung“, die uns zum Olympic Parc führt. Wow. Das Olympia-Stadion ist schon ein extrem cooles Gebäude. Wurde für die olympischen Spiele 1976 erbaut. Die Montréaler sind – wie ich später erfahre – keine so riesigen Fans, weil das Stadion im Unterhalt und wg. ständiger Renovierungen des Dachs (das konnte man früher mal öffnen), wohl nach wie vor Unmengen an Geld verschlingt. Aber ich bin Tourist. Mich darf es begeistern. Drumherum gibt es noch einen Botanischen Garten – der drittgrößte der Welt, nach London und Berlin – und den Biodome, im ehemaligen Velodrom. Aber für uns gibt es erstmal einen Kaffee. Abends dann leckeres Essen (man merkt einfach die Französischen Einflüsse…) und ich habe ein eher unschönes Erlebnis mit einem nicht mehr funktionierenden Tagesticket für die Öffentlichen Verkehrsmittel und einem Angestellten, der es wohl nicht so gut fand, dass ich ihn auf Englisch angesprochen habe. Das Problem habe ich nach wie vor nicht verstanden und kann es nur erahnen, aber Isabelle konnte es klären – naja zumindest hat er uns ein neues Ticket verkauft, was er zuerst auch nicht tun wollte – und ich beschließe, meine Taktik zu ändern: Erst mit meinen paar Brocken Französisch klar machen, dass ich nicht viel spreche und sie vor allem nicht verstehe, und dann – wenn mein Akzent geklärt ist – wenn notwendig auf Englisch weitermachen. Nach dieser kleinen Episode geht’s in eine typische Bar mit Live-Musik zum Mitsingen. Und das funktioniert sogar, wenn man die Sprache nicht versteht! Auffällig: die Kanadier teilen ihre Maß Bier. Sie nennen es „Pitcher“ und es ist eher eine schlichte Karaffe, als ein Krug. Dazu gibt’s Gläser und Bier ohne Schaum. Schmeckt aber gar nicht so übel und hilft erwiesenermaßen gegen Jetlag. Am Tag drauf erklimmen wir den „Mont Royal“. Den Hügel in Montréal. Von hier aus gibt es zwei sehr unterschiedliche Aussichten auf die Stadt. Welche gefällt euch besser? Ich bitte um euer Voting! Was mich wirklich erstaunt hat: Montréal hat eine extrem lebendige Unterwelt. Ok, bei den Temperaturen im Winter ist es nicht wirklich erstaunlich, dass ein großer Teil der Stadt untertunnelt ist und es dort riesige Einkaufszentren gibt. Man muss also nicht mal ans Tageslicht gehen, wenn man von der U-Bahn ins Büro oder zum Shoppen will. Es sei denn, man möchte auf den wunderschönen, ziemlich großen Markt, auf dem Bauern aus der Region Obst, Gemüse und vieles mehr verkaufen. Um diese Jahreszeit vor allem Maiskolben… selten so etwas leckeres gegessen mal abgesehen von dem Lachs, den es dazu gab! Alles in Allem ist Montréal ein sehr sanfter Start in meine große Reise. Nicht nur, weil Felix dort lebt, sondern auch und vor allem, weil es sich alles sehr vertraut anfühlt. Denn sieht man einmal davon ab, dass eine erstaunlich große Anzahl an Menschen Englisch spricht – und das auch noch ohne diesen lustig-süßen Akzent – könnte man meinen, man wäre in Frankreich. Wenn sich Europa verlassen so anfühlt, dann ist dieses Gefühl nicht der Rede wert, aber ich schätze, das wird sich noch ändern.

Genau jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich daran gewöhnen sollte, in Cafés und an anderen öffentlichen Orten den Computer auszupacken. Erstens macht es hier ohnehin jeder und zweitens gibt es Kaffee. Ich bin in einem gemütlichen, ziemlich alternativen Laden gelandet, der eine Mischung aus Café und vegetarischem Restaurant ist. „Sleepless Goat Café“. Aus Mangel an Ziegen hängen, hier aber überall Einhörner. Das verstehe, wer will. Hat mir gestern im Bus mein Sitznachbar empfohlen. Naja. Sitznachbar ist übertrieben. Er saß eigentlich einige Plätze entfernt, aber das ist den Kanadiern wohl egal. Wenn sie mal Menschen zu Gesicht bekommen, sprechen sie auch mit ihnen. Das würde zumindest die Theorie erklären, dass man von Landmenschen eher angesprochen wird, als von Stadtmenschen. Und so ist es auch kein Wunder, dass sich die Frau hinter mich gleich mit in das Gespräch eingeklinkt hat und die Fahrt ziemlich schnell vorbei ging. Eine ziemlich nette Eigenschaft, die mir auch beim Warten auf den örtlichen Bus gleich die Lebensgeschichte einer Angestellten, des örtlichen Busbahnhofs beschert hat, die während ihrer 14 Stunden-Schicht gerade eine Zigarettenpause machte. Ich bin gerade in Kingston/Ontario. Was ich hier tue? Bei meiner relativ planlosen Suche, was zwischen Ottawa und Toronto noch interessant sein könnte, wollte ich plötzlich die „Thousand Islands“ sehen. Hab ich auch. Also nicht alle. Glaub ich. Nachgezählt hab ich nicht. Aber jetzt hätte ich gern nen Salat mit dem entsprechenden Dressing… den scheint es hier allerdings gar nicht zu geben. Ich war auf einer dreistündigen Bootstour „Heart of the Thousand Islands“. Ziemlich schön. Verstehe gar nicht, warum das außer mir hauptsächlich Rentner und Asiaten gemacht haben. Jetzt will ich ne Insel. Mit einem kleinen Hutzelhäuschen drauf. Zusätzlich zu den Bienen und dem See. Obwohl ich mit der Linken Seite zur Sonne saß, hab ich auf der rechten Schulter jetzt dummerweise einen leichten Sonnebrand. Das war nicht mein Plan. Schließlich befindet sich all mein Hab und Gut in meinem Rucksack, der leider nicht wie ein Luftkissenboot knapp über meinen Schultern schwebt… also besser nicht mehr so viel draußen rumlaufen heute. Kingston ist nicht gerade Hauptreiseziel für Backpacker (obwohl es die erste Hauptstadt der „United Provinces of Upper and Lower Canada“ war), daher gibt es auch kein Hostel, aber die Möglichkeit, im Studentenwohnheim zu schlafen. Das tue ich auch. Die „Queen’s University“ ist nicht gerade klein, muss ich sagen… Als ich dort angekommen bin, hab ich natürlich erst mal gefragt, ob es „Wireless Internet“ gibt. Die Antwort: „Ja… und das ist das Kabel für’s Internet im Zimmer!“ Hab ihn kurz dafür ausgelacht und dann hat er mir auch noch das Passwort für’s W-LAN in den Aufenthaltsräumen gegeben. Und ich dachte schon, ich könnte mit W-LAN-Kabeln reich werden. Mit was man hier definitiv nicht reich werden kann sind Dampf-Saunen. Ich verstehe gar nicht, wo die das ganze Wasser für diese enorme Luftfeuchtigkeit hernehmen. Oh, doch… ich kann trotz Sonnenbrand wieder draußen rumlaufen, denn: Überraschung, es regnet. Wenn die hier immer an mich denken, wenn es regnet, wundert es mich, dass mein Schluckauf weg ist.

Poutine. Das typischste Gericht der Region: Pommes mit brauner Soße und Käse. Erfunden wurde es in den 80er Jahren und so sieht es auch aus. Ich habe ja für vieles Verständnis, aber garantiert nicht dafür, dass dieses Essen auch noch mit Fotos beworben wird! Nun gut. Ich werde es wagen und zwar in einem der vielen „Restaurants“ in Quebec, die behaupten, die Urheber dieses Gerichtes zu sein. 3…2…1…. der erste Biss ist erstaunlich geschmacksneutral und ich bin ein wenig enttäuscht, denn es schmeckt einfach nur wie nasse Pommes. Aber schon beim zweiten Happen wird es intensiver. Ich erwische etwas Käse, der lustig zwischen meinen Zähnen quietscht. Es schmeckt wirklich nicht schlecht… aber auch irgendwie nicht so richtig gut….eben nach Pommes mit Soße und Käse… meine Meinung ob ich es mag oder nicht schwankt. Der Käse schmilzt nicht, die Pommes sind je nach Lage knusprig bis matschig. Obwohl ich schnell satt bin, muss ich noch ein wenig weiter essen. Die ganze Portion (und es war eine kleine!) ist aber unmöglich zu schaffen. Ich wünschte, ich hätte einen Kater, denn ich gehe jede Wette in, dass der sich nach wenigen Bissen verzieht…. diesen Versuchsaufbau werde ich mir merken.

Weiter geht es mit dem Bus nach Quebéc. Und was mich wirklich erstaunt: die Landschaft sieht aus, wie zu Hause. Viel Wald, leichte Hügel, sonst nichts. Ok, vielleicht etwas mehr Nichts, als ich es gewohnt bin und es gibt teilweise andere Bäume, aber alles in allem ist der Blick aus dem Fenster wie im Sauerland. „Sauerland… mein Herz schlägt für das Sauerland….“ Seit mich die seltsamen Zwillinge Anja und Anja (zumindest wurde nie ein anderer Name genannt), die ich im Hostel in Quebéc kennengelernt habe, auf diesen Vergleich gebracht haben, bekomme ich das Lied nicht mehr aus dem Kopf…. Nachdem ich den Hügel in Montréal ausgelacht habe, treffen mich die bergigen Straßen in Québec ziemlich unerwartet. Bereits auf dem Weg zum Hostel muss ich meinem Bruder Recht geben: ich habe zu viel Gepäck. Dafür ist das Hostel nicht allzu weit und ich werde es schnell wieder los. Also auf in die Altstadt. Und die ist sowas von Europäisch! Kleine Gassen, alte Häuschen, und über allem thront Chateau Frontenac, das gar kein Schloss, sondern ein Hotel ist. Von „Terrasse Dufferin“sieht man, dass St. Laurence River seit Montréal nicht unwesentlich zugenommen hat und an jeder Ecke gibt es Straßenkünstler, die gar nicht mal schlecht sind und die großen Touristenmassen (hauptsächlich Franzosen, wie ich feststelle) begeistern. Über die Gourverneur-Promenaden erreiche ich die Zitadelle, deren Existenz mich überrascht, da Isabell meinte, sie wäre abgebrannt. Meine Neugier treibt mich weiter, bis ich schließlich ein Ticket zu einer Führung kaufe und feststelle, dass wohl was anderes abgebrannt ist. Die Zitadelle jedenfalls ist noch ziemlich existent, aber ich freue mich, diesem Irrglauben verfallen zu sein, denn hier sieht man ziemlich anschaulich, für wen die Region alles einmal interessant war und das waren ziemlich viele. Die Sonne scheint nach wie vor und ich merke, wie meine Haut langsam ihre Bürofarbe verliert. Außerdem rieche ich irgendwie knusprig, wenn ich schwitze. Das ist mir ja auch noch nie aufgefallen. Mal sehen, wann ich gar bin.

Die Landschaft verändert sich von Frankreich, über das Sauerland bis hin zu einer Aussicht, die ich aus Schweden kenne. Viel Wald, ein paar Seen und an jedem See, ein bis zwei Häuschen. Sehr schön. Aber noch bevor ich es schaffe, die zu fotografieren, sehe ich Wasser. Und es ist kein Meer, auch kein riesiger See… es ist ein Fluss, so groß, dass man das andere Ufer nicht sehen kann. Der St. Laurence River ist hier unmerklich breiter, als in Montréal oder Québec. Spree… du wirst zu recht oft von Besuchern ausgelacht. Und dass der Wortursprung für „Dill“ von „reißender Strom“ kommt, erscheint mir noch lächerlicher, als zu dem Zeitpunkt, als ich das erfahren habe. Kurz darauf bin ich auch schon in Tadoussac. Mental mache ich mich auf einen viertelstündigen Fußmarsch zum Hostel bereit. Aber nein. Ich habe Glück. Der Bus hält direkt vor meiner Herberge, die eine lustige Hippie-Absteige zu sein scheint. Und das ist sie auch. Allerdings empfinde ich das gut gemeinte „Komm rein und haab Spaaaaaß!“ von einem Typen mit Rastalocken doch eher als befremdlich. Werde ich alt? Außerhalb der lustigen Hippie-Absteige sieht die Welt ganz anders aus. Der Ort besteht aus ca. 2,5 Straßen mit sauber aneinandergereihten, trotzdem individuellen Holzäusern, die wie Kulissen aussehen, aber echt zu sein scheinen. Außer Touristen gibt es hier glaube ich niemanden. Bin ich in Disney-Land Kanada gelandet? Nein, dann würde es jetzt vermutlich nicht regnen. Am nächsten Morgen geht’s bereits um 6.00 Uhr raus. Ich möchte Wale sehen und habe eine „Whale-Watching-Tour“ gebucht. Nachdem wir alle mit scheinbar wasserfesten Anzügen ausgestattet sind, geht’s auf ein Zodiac – ein großes Schlauchboot mit Motorantrieg. Das Salzwasser erstaunt mich seltsamerweise. Da hätte ich auch drauf kommen können. Es dauert nicht lange und wir sehen die ersten Wasserspritzer der Meeresriesen und dann lassen sie auch nicht lange auf sich warten. Wir haben verschiedene Arten gesehen, welche genau kann ich nicht sagen, denn bei anhaltenden Motorengeräuschen Wal-Namen auf Französisch verstehen ist leider nicht meine Kernkompetenz. Aber Belugas waren dabei. Soviel weiß ich. Jetzt habe ich doch tatsächlich zuerst Wale in freier Wildbahn gesehen, bevor ich mal einen Tapir im Zoo erlebt hab! Ich sollte an meinen Prioritäten arbeiten.

Obwohl es schon irgendwie komisch ist, habe ich das Angebot von Isabelles Cousine angenommen und bei ihr und ihrer Freundin übernachtet. Wie sich herausstellte, eine sehr gute Idee. Wie sonst bekommt man die besten Touri-Tips von „Einheimischen“ und dazu noch ein Fahrrad? Mein erster Tag in Toronto besteht also in einer ziemlich ausgedehnten Fahrradtour. Zu einem lustigen Haus, das ein reicher Mann in allen Stielrichtungen hat bauen lassen, die er mochte. Sehr muntere Kombination. Weiter geht’s durch China Town, Kensington Market (absolutes London-Gefühl an dieser Stelle), CN-Tower, Hafen und Distillery District. In dieser ehemaligen Destillerie gibt es heute lauter kleine Geschäfte, recht designlastig, Kaffee, Schokolade und ähnliche, schöne Dinge. Müsste ich nicht alles tragen, was ich kaufe, würde ich gegebenenfalls in einen kleinen Kaufrausch verfallen. Außerdem scheint es ein sehr beliebter Ort für Hochzeitsfotos zu sein, denn zu meinem Erstaunen kann ich gleich 5 Hochzeitsgesellschaften beobachten, die mit riesigen Limousinen (wer sagt eigentlich, dass das schön ist?) und einer ganzen Encourage an Brautjungfern etc. zum Fotos machen extra dorthin kommen. Also… so richtig begeistert sehen die alle nicht aus… Am zweiten Tag tauche ich dann in den Teil Torontos ein, der sich wirklich nach Großstadt anfühlt. Zu Fuß vorbei an diversen Hochhäusern, durch eine riesige Mall… ja… nicht übel… so langsam nähere ich mich dem an, was ich von Nordamerika erwarte. Hat was… muss ich sagen… Zu meiner Freude gibt es abends noch eine kleine Party bei Geneviève und Lysanne. Sehr lustig und eine weitere gute Gelegenheit, in Kanada auch Kanadier kennenzulernen. Ein lustiger Sprachmischmasch aus Englisch und der Sprache, die so ähnlich ist, wie Französisch. So langsam entdecke ich bestimmte Muster im Akzent, Silben, die einfach mal eingefügt werden etc. Vielleicht sollte ich doch nochmal mehr Enthusiasmus in das Erlernen dieser Sprache stecken? Aber ich habe noch einen Tag und noch immer ein Fahrrad zur Verfügung. Also mache ich mich auf zu den Toronto Islands. Mit der Fähre kann man zu diesem gemütlich-kleinen Feriendomizil übersetzen und dieses mit dem Fahrrad erkunden, oder – sollte man das wirklich wollen – den kleinen Freizeitpark genießen. Irgendwie finde ich die Idee gut, so eine Art riesigen Insel-Park direkt vor einer Stadt zu haben.

Auf der gegen Unendlich gehenden Liste der Dinge, die ich gerne einmal sehen möchte, stehen natürlich auch die Niagara Fälle. Was ich erwarte: Viel Wasser, viel Natur, viele Touristen. Mit Letzterem liege ich auch vollkommen richtig. Die örtliche Busgesellschaft bringt mich und einen lustigen Brasilianer, den ich an der Bushaltestelle kennengelernt habe, ins Zentrum. Ich will in mein Hostel, er will sich einfach nur kurz die Fälle ansehen und dann wieder zurück nach Toronto. Zuerst halte ich dies für eine seltsame Idee, dann sehe ich das Riesenrad und überlege, ob es evtl. gar keine schlechte Idee ist, sich nur eine Stunde Zeit zu nehmen… In meinem Hostel hält der „Herbergsvater“ (sagt man das eigentlich noch?) mir und den anderen drei Deutschen, die gerade ankommen, erst einmal einen ausgedehnten Vortrag darüber, dass ein bis zwei Tage viel zu wenig sind für die Niagara Fälle und das Deutsche und Koreaner diesen Fehler immer machen und dass der „Lonely Planet“ mit seiner Beschreibung falsch liegt und es in der nächsten Ausgabe ändert… und ich habe einen ca. 15 Kilo schweren Rucksack auf dem Rücken und schwitze ohne Ende, weil ich mich in dem extrem klimatisierten Bus doch für meine Fleecejacke entschieden habe… Außerdem verkauft er ja nichts …aber wir sollten uns überlegen, ob wir nicht mit den „Wirlpool-Jets“ fahren wollen, davon gibt es auch ziemlich viele Fotos von nassen Menschen. Außerdem gibt’s zum Frühstück Blaubeer-Muffins… er merkt einfach nicht, dass er nervt… und die meisten Übernachtungen in seinem Hostel sind 1,60 große, blode Au Pair Mädchen aus Deutschland… Das macht meinen Rucksack auch nicht leichter… Nach einer gefühlten Stunde und real vermutlich einer halben, bekomme ich endlich meinen Zimmerschlüssel, kann meine Sachen loswerden und mal sehen, ob dieses Riesenrad so schlimm ist, wie vermutet… Nein, ist es nicht. Es ist schlimmer. Drumherum blinkt und leuchtet und schimmert es in allen Farben, die Burger King, Starbucks, Softeisstände und Souvenierläden so zu bieten haben. Es riecht nach Zucker und überall sind Menschen. Die berühmten Wasserfälle können also nicht weit sein. Ich kämpfe mich durch das vergnügungssüchtige Volk und sehe schließlich tatsächlich zuerst die Amerikanischen und etwas weiter entfernt auch die Kanadischen Fälle. Bunt beleuchtet und ziemlich laut. Mein erster Eindruck ist etwas enttäuschend, bis ich mal genauer hinsehe und die Höhe abschätze. Plötzlich bin ich beeindruckt und genieße den Ausblick eine Weile. Ich freue mich darauf, die Fälle bei Sonnenlicht zu sehen. Dann sind sie bestimmt nicht pink. Eben noch voller Verachtung, begebe ich mich am nächsten Tag selbst in das volle Touri-Programm. Mit dem Boot zu den Fällen (sehr schön, da wird man ordentlich nass und bekommt einen Eindruck von der Höhe), auf einem Holzweg neben dem Fluss an verschiedenen Strohmschnellen vorbei (warum auch immer das eine Attraktion sein soll…das spannendste waren die mit Kaugummis gepflasterten Mauern) und dann noch auf eine „Reise hinter die Fälle“. Das ist allerdings eine echte Übertreibung, denn eigentlich läuft man einen Tunnel lang, der zwei Aussichtsplattformen hat, vor denen halt nun mal Wasser herunterfällt. Da man aber nicht alleine ist, steht man kurz Schlange, um vor einer weißen Wasserwand zu stehen, ggf. ein Foto zu machen und wieder zu verschwinden. Alles in allem bin ich schon ziemlich schockiert, was die hier mit einem wundervollen Naturspektakel machen. Schuttlebusse fahren von einer Attraktion zur nächsten, der ewig süße Geruch geht mir auf die Nerven und ich würde so gerne etwas nicht essen, das nicht frittiert ist. Nach langem Überlegen und ausgiebiger aber vergeblicher Suche nach etwas Frischen, esse ich doch eine Pizza und bin erbost darüber, dass die hier doch tatsächlich in dem einzigen Laden, der ein paar Elemente eines Lebensmittelladens aufzuweisen hat, den Instantkaffee, den ich 3 Päckchen für 1 Dollar gekauft habe für 5,99 $ pro Päckchen verkaufen!!! Nichtsdestotrotz zieht es mich aber immer wieder zu den Wasserfällen. Da ich etwas von einem Feuerwerk gelesen habe, dass evtl. stattfindet, gehe ich auch wieder zurück. Es ist 8.00 Uhr und die größte Masse an Touristen hat sich verzogen, bzw. ist jetzt in Richtung Riesenrad und Burger King unterwegs. Die Souvenierläden, die direkt an den Fällen sind, schließen. Es wird geräumt, gefegt, eine Mitarbeiterin lässt einen Karton mit Flaschen fallen, die Musik hört auf, Feierabend. Ein paar Menschen sind noch unterwegs, machen Fotos, starren auf die unglaublichen Massen an Wasser, die die Horseshoe Falls hinunterdonnern. Ich suche mir einen Platz auf einem Steinhaufen und beobachte, wie die Lichter angehen und nach einer ersten Freude, über die bunten Lichter die Touristen mehr und mehr verschwinden. Nur noch wenige genießen die einbrechende Nacht. Keiner will einem mehr eiskalte Getränke, Eis, Burger oder irgendeinen Nippes verkaufen. Es ist ruhig, bis auf das Getöse, dass die Wasserfälle verursachen. Und irgendwie beruhigt es mich sehr. Völlig unbeeindruckt davon, ob tausende von Touris Fotos machen, in lustigen Regencapes auf Booten hin und her fahren, Eisessen oder was auch immer: die Wasserfälle machen einfach weiter. Ob man ihnen zuschaut oder nicht. Ob Tag oder Nacht. Mit Beleuchtung oder ohne. Sie sind einfach da. Sie sind groß, sie sind überwältigend und definitiv einer der schönsten Orte, die mir die Natur bisher gezeigt hat. Eine kleine Wanderung am nächsten Tag, außerhalb von all dem Trubel versöhnt mich auch wieder mit der Region. Mann kann hier auch anders seine Tage verbringen, als mit Riesenradfahren und Geisterbahn. Trotzdem hat Niagara-Disney in mir irgendwie schon einen Fast-Food-Ekel erzeugt, bevor ich überhaupt die USA betreten habe. Ich will Obst. Aber dieser Wunsch soll ein solcher bleiben, bis ich am kommenden Tag mit dem Bus in die USA einreise und am Rastplatz Bananen entdecke. Die Freude, die ich in diesem Moment über die Früchte verspürte, kann vermutlich nur jemand nachvollziehen, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist… Aber meine Freude ist nur kurz, denn neben den Bananen kaufe ich mir ein Thunfischsandwich und einen Kaffee. Da es keine Milch gibt, suche ich eine Weile, bis ich Sahne ohne irgendeine abstruse Geschmacksrichtung finde und gehe zurück in den Bus. Meine Sitznachbarin kann zwar die Freude über meine Bananen nicht teilen, ist aber darüber hinaus eine wirklich spannende Person. Während ich mich wundere, dass nicht nur mein Kaffee extrem süß ist, sondern auch das Thunfischsandwich (zuckern die hier wirklich ihr Brot?????), kommen wir ins Gespräch und ich erfahre, dass sie mit ihrem zweiten Mann in nur 2,5 Jahren alle 7 Kontinente bereist hat. Die beiden haben sich irgendwo kennengelernt und er wollte gerne mal in die Antarktis. Sie sagte „ich komme mit“ und so wurden sie ein Paar und da beide bereits pensioniert waren, haben sie ihre Zeit mit Reisen verbracht. Und sie waren wirklich überall, haben ihre teure Kamera mit Klebeband getarnt, sich auf einem auseinanderbrechenden Eisberg fast verloren und Kälte und Hitze gleichermaßen mitgenommen. Die letzte geplante Reise konnten sie nicht mehr machen, da er Krebs bekam und starb. Sie blickt aber nicht auf das, was sie nicht mehr gemeinsam gesehen haben, sondern auf die vielen Reisen, die sie gemacht haben, wie sie ihre Zeit genutzt haben und wie viel Spaß sie so zusammen hatten. Eine wirklich beeindruckende Begegnung, die mich darin bestätigt, dass man Gelegenheiten wahrnehmen sollte und Gelegenheiten zum Reisen erst recht.

Am nächsten Tag geht es mittags los in Richtung Flagstaff. Zum ersten Mal hab ich wirklich etwas konkret geplant und gebucht und festgemacht. Und zum ersten Mal macht mir Greyhound auch gleich einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Mein erster Bus hat 45 Minuten Verspätung. Nicht etwa, weil die Straßen voll waren, sondern weil der Busfahrer bei jeder Gelegenheit trödelt. Wir steigen aus einem Bus aus und der freundliche Greyhound Service-Mann sagt nur: “Den Bus nach Dallas haben sie verpasst, der nächste fährt um 1.50 Uhr”. Ich versuche Informationen über meine Weiterfahrt aus ihm herauszubekommen, aber er wiederholt, eher vorwurfsvoll, dass wir ja schließlich den Bus verpasst haben und dass der nächste erst in einigen Stunden fährt. Kaum in Houston angekommen, habe ich also schon ein ernsthaftes Problem, denn mein Aufenthalt dort hätte nur 30 Minuten sein sollen und mein Anschlussbus hat natürlich keine weiteren 15 Minuten gewartet. Schnell stellt sich heraus, dass dies für mich bedeutet, dass ich 15 Stunden später in Flagstaff ankommen werde, keine Chance mehr habe an diesem Tag, also an meinem Geburtstag, zum Grand Canyon zu kommen. Meine Reservierungen für Hostel, Shuttle und Muli-Tour sind also umsonst, wenn auch leider nicht kostenfrei und ich werde auch meine folgenden Hostel-Reservierungen noch ändern müssen, wenn ich mir den Blick auf den Canyon gönnen möchte. Keine gute Aussicht und alles andere, als das, was ich mir vorgestellt habe. Meinen Geburtstag halb im Bus und dann halb in Flagstaff, ohne wirklich etwas zu tun zu haben und ohne bekannte Gesichter zu verbringen… nicht gerade meine Traumvorstellung. Also beginne ich mit aller, mir möglichen Penetranz sämtliche Greyhound-Mitarbeiter zu fragen, ob es nicht doch irgendeinen Weg gibt, der mich rechtzeitig an mein Ziel führt. Während meines Aufenthalts in Houston spreche ich wirklich mit jedem, warte Schichtwechsel ab und breite mein gesamtes emotionales Spektrum von Freundlichkeit über Boshaftigkeit, bis hin zu Tränen und absolutem Mädchengetue vor den Menschen mit dem lustigen Windhund auf dem Hemd aus. Außer einer Umarmung und einem verfrühten „Happy Birthday“ Ständchen bringt mich das allerdings gar nicht weiter. Immer wieder die gleiche Auskunft: Die erste Möglichkeit, in Flagstaff anzukommen ist Sonntag, 5. September, 12.45 Uhr, mittags. Auch keine Chance, an einen anderen Ort zu kommen, der mich irgendwie in die nähe des Canyons bringt. Wie konnte ich nur so bescheuert sein, diese Reise mit Greyhound zu machen??!!! Ich hasse es, wenn meine Pläne nicht funktionieren! Es ist kein Problem, wenn sich der Weg zum Ziel verändert, aber ich weigere mich einfach zu akzeptieren, dass ich nicht bekomme, was ich möchte und steige in den nächsten Bus nach Dallas. Damit liege ich drei Stunden hinter meinem Zeitplan, bewege mich aber immerhin in Richtung Westen. Vielleicht bringt mich ja hier irgendetwas weiter. Vielleicht ein Zug? Die Aussage, dass die auch nicht schneller sind, habe ich schließlich erst einmal bekommen. In Dallas also wieder zum Info-Schalter. Anstellen, warten. Ein Mitarbeiter fischt sich zwischendurch Personen heraus, die keine Tickets kaufen wollen und so auch mich. Ich schildere auch ihm mein Problem und er überlegt, tippt in seinen Computer, überlegt, probiert und sagt schließlich einem Busfahrer, dass er doch bitte noch ein wenig warten soll. Ich bekomme ein neues Ticket mit einer neuen Route, angeblich die schnellste und soll mich beeilen, in den Bus zu kommen. Auf dem Ticket steht die planmäßige Ankunft: Sonntag, 5. September, 12.45 Uhr, mittags. Arrrrgggghhhhh! Und jetzt habe ich nicht mal mein altes Ticket, das beweist, dass ich zu spät war und mit dem ich evtl. noch eine kleine Chance gehabt hätte, meine Reservierungen mit Bestätigung von Greyhound zu verschieben. Egal. Ich kann es nicht ändern und hetze zum Bus. Der wartet wie verprochen, ich steige ein und schaue mir mein Ticket genauer an. Um am Sonntag um 12.45 Uhr mittags anzukommen, müsste ich am 4. September um 12.30 mittags ab Dallas losfahren. Es ist aber erst 6.00 Uhr morgens. Das gibt mir Hoffnung. An der ersten Rast frage ich den Busfahrer, wann ich in Flagstaff bin. Er sagt: „Steht auf dem Ticket“ ich sage „Auf meinem Ticket steht aber auch, dass ich erst in ein paar Stunden losfahre!“ Er „Ach ja. Dann hast du wohl den letzten Bus verpasst. Dann kommst du 24 Stunden früher an, als auf dem Ticket steht!“ Diese Aussage klingt zwar gut, macht aber keinen Sinn. Er denkt noch einmal nach und sagt „Ach nee, 24 Stunden minus 9.“ So richtig logisch klingt es immer noch nicht, aber ich schöpfe Hoffnung, dass ich es noch schaffe. In Oklahoma erfahre ich dann endlich, dass ich um 4.00 Uhr morgens in Flagstaff ankommen sollte. Ich rufe im Hostel an, der Mann ist nett und verspricht mir, mir einen Schlüssel zu hinterlegen. Und so langsam kommt meine Vorfreude zurück. Natürlich ist auch dieser Bus zu spät und ich bin erst um 6.00 Uhr in Flagstaff, aber es reicht, um mit dem Taxi zum Hostel zu fahren, meine Klamotten zu wechseln, meinen Rucksack einzuschließen, schnell etwas zu frühstücken und mich auf zum Shuttlebus zum Grand Canyon zu machen. Und ich sage euch, so aufgeregt und nervös war ich vor der gesamten Reise nicht. Und dann bin ich endlich da, steige aus dem Bus, laufe einige Meter und stehe an meinem 30. Geburtstag ungeduscht, übermüdet und überglücklich am schönsten Platz dieser Erde, den ich bisher gesehen habe. Wohlverdient breche ich erst einmal in Tränen aus, weil es dort so wunderschön ist. Ich laufe rum, mache meinen Muli-Ritt – sehr, sehr lustige Tiere, die außerdem den Vorteil haben, nicht den Teil vom Pferd zu besitzen, gegen den ich allergisch bin – und kann einfach meine Augen nicht vom Canyon lassen. Alle die sagen: „ Was will ich da, es ist doch nur ein Loch/ es sind doch nur Felsen!“ die haben einfach keine Ahnung, denn ich kann mir keinen schöneren Ort auf dieser Reise vorstellen, um meinen Geburtstag zu verbringen. Abgesehen davon sind 30 Jahre gar nichts, wenn man bedenkt, wie viele Millionen es gebraucht hat, um den Canyon zu formen. Sächsische Touristin zu ihrem Mann: „Hast du Sonnencreme benutzt? Ich sag dir… creme dich endlich ein, sonst bekommst du wieder einen roten Kopf und glühst so, dass wir heute Abend kein Licht anmachen müssen.“

Ich habe mir in den Kopf gesetzt, meinen 30. Geburtstag am Grand Canyon zu verbringen, was dazu führt, dass ich mich jetzt ein Wenig beeilen muss. Für New Orleans bleibt mir daher nicht viel Zeit. Nur eine Übernachtung, aber 1,5 Tage sollten für einen ersten Eindruck reichen. Und so ist es auch, allerdings ist dieser nicht besonders gut. Schon nach kurzer Zeit geht es mir tierisch auf die Nerven, ständig als „Lady, Honey, Sweety, Darling oder Sweetheart“ angesprochen zu werden. Und zwar nicht nur im Gespräch, sondern auch wenn man einfach nur die Straße langläuft. Ich lasse mich ja ohnehin nur ungern ansprechen und in Key West wurde ich auch sofort als Deutsche identifiziert, weil ich nicht darauf eingegangen bin, was am Straßenrand so gequatscht wird. Aber so offensichtlich ständig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit sämtlicher am Straßenrand stehenden Männer zu stehen, bringt doch wohl hoffentlich noch andere Menschen zur Weißglut, oder? Das kann doch kein rein deutsches Ding sein! Muss denn alles an mir kommentiert werden? „I like your haircut, Sweety!“ „Lady, where are you going!“ „That’s a heavy backback, Honey!“ Irgendwann zähle ich von drei rückwärts, wenn ich an irgendwem vorbei laufe und warte auf einen Kommentar. Manchmal ist es nur ein „How are you doing, Darling?“ aber unkommentiert komme ich hier an niemandem vorbei. Wie immer zieht es mich erst einmal in Richtung Wasser. Ich mag doppelte Buchstaben, also will ich natürlich auch den Mississippi sehen. Aber die Ecke, die ich zuerst sehe ist irgendwie stickig und industriell. Also mache ich mich auf in das vielbeschworene „French Quarter“ und lande in einer Straße, die zwar ganz nett aussieht, aber die Menschen, die hier herumlaufen sind doch irgendwie zwielichtig. Das soll die Touri-Ecke sein, in der man sich ohne weiteres Tag und Nacht aufhalten kann? Ich biege in die nächste Straße ein. „Bourbon Street“, die Party-Meile schlechthin. Aber was ich dort sehe ist der nachmittägliche Eindruck von einem Sexshop, der sich an den anderen reiht und ich beschließe, dass dieses „French Quarter“ vielleicht doch nicht so mein Ding ist und mache mich auf in Richtung „Arts & Museum“-Viertel. Die Ecke ist auch gleich viel weniger zwielichtig, könnte aber auch daran liegen, dass es dort einfach gar keine Menschen gibt. Auch irgendwie unheimlich. Ich spiele kurz mit dem Gedanken, mir im „World War II Museum“ mal anzusehen, wie die Amerikaner diesen Krieg wohl so sehen, entscheide mich dann aber doch, dass Museum zum Hurricane Cathrina zu suchen. Gesucht habe ich es auch. Gefunden allerdings nicht und da es in dieser Ecke leider keine Menschen gibt, konnte ich auch niemanden fragen. Also gebe ich dem „French Quarter“ eine weitere Chance und tatsächlich: es ist schön. Wundervolle Häuser mit zauberhaften Balkonen, irgendwie eine andere Welt. Und es gibt tatsächlich an jeder Straßenecke Musik. Da sich hier ohnehin ein Touri-Geschäft an das andere reiht, erscheint mir die Gelegenheit günstig, mir ein langärmliges Oberteil für meine Muli-Tour zu kaufen. Für einen Pulli ist es zu warm und kurze Ärmel sollte man wegen der Dehydrierung vermeiden. Hat jemand von euch schonmal versucht, Anfang September etwas Langärmliges in New Orleans zu kaufen? Keine gute Idee. Und etwas zu finden, was nicht im „Ed Hardy“-Style ist, ist vollkommen aussichtslos. Ich finde schließlich etwas, das den fiesen, bunten Glitzerdruck nur auf dem Rücken hat. So muss ich es wenigstens selbst nicht sehen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Damit habe ich auch genug getan und fahre mit den lustigen Cabel Cars (die würde ich als historisch aufgemachte Kurzsstraßenbahn bezeichnen) wieder zum Hostel. Von dieser Stadt hatte ich mir wirklich mehr erwartet. Vielleicht liegt es daran, dass ich anfänglich nicht ganz die richtigen Ecken entdeckt habe, aber der Funke springt irgendwie nicht über.

Auch diese Hauptstadt werde ich nicht ignorieren und so geht es weiter nach Washington D.C., oder kurz „D.C.“, auf keinen Fall „Washington“, das sorgt für Verwirrung. Im Hostel in New York habe ich mein Buch gegen „Dear John“ von Nicolas Sparks getauscht und als ich es so auf meiner Busreise lese, schaue ich kurz hoch, als wir an Wilmington vorbeifahren. Sehr seltsam, gerade eine Geschichte zu lesen, die von genau dem Ort handelt, an dem man gerade vorbeifährt… In New York habe ich mit den Kanadiern noch gewitzelt, dass man mit der Wegbeschreibung „zwischen McDonald’s und Starbucks“ immer richtig liegt und dass man diese Läden daher auf keinen Fall zur Orientierung nutzen sollte. In D.C. lerne ich hingegen eine weitere Lektion Amerikanischer Wegbeschreibungen und die lautet: „Wenn du zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, frag gar nicht erst. Die Leute haben weder Ahnung, noch das geringste Gefühl für Entfernungen.“ Von meinem Hostel wurde mir geraten, auf gar keinen Fall mit Greyhound zu kommen, da dieser zu weit außerhalb hält und es wirklich kompliziert ist, zum Hostel zu kommen. Diese nicht zu überwindende Distanz ist aber für einen Europäer mit mittelprächtiger Kondition immernoch kurz genug, um sich mit ordentlich Gepäck auf dem Weg zur Bushaltestelle zu verlaufen, zur Metrostation zu gehen, wo einem ein Mitarbeiter am Ticketschalter nicht weiterhelfen kann, zu beschließen direkt zum Hostel zu laufen und dort immer noch halbwegs entspannt anzukommen. D.C. scheint eine muntere Mischung aus Regierungsstadt und Slum zu sein. Zum einen brüsten sich die Schulen damit „Drugfree Zones“ zu sein (zumindest laut den Schildern) und die Häuser sind alles andere als in gutem Zustand und zum anderen gibt es die National Mall und alles drumherum, mit den protzigen, strahlend weißen Gebäuden. Ich bin fast geneigt die extremen Unterschiede mit Osteuropa zu vergleichen… Die Sonne macht mich fertig und ich krieche am nächsten Tag mehr oder weniger von Parkbank zu Parkbank, immer mit einer Flasche Wasser in der Hand im ständigen Kampf gegen die Dehydrierung. Schon mal den Arm in lustige Falten gequetscht und festgestellt, dass diese minutenlang nicht verschwinden? Trotzdem versuche ich noch so viel zu sehen, wie möglich. Ich überlege, ob ich mich für eine Führung im Capitol anstellen soll, aber da ich zuviele Dinge in meinem Rucksack habe, die eine ernsthafte Bedrohung für das Land sind (Wasser, ein paar Kleinigkeiten zu Essen etc…) und es außerdem unklar ist, wie lange man warten muss und ob es überhaupt so weit kommt, dass man rein darf, entscheide ich mich dagegen und laufe die National Mall entlang. Die Brühe im „Lake Mirror“ (heißt der so oder bild ich mir das grad ein?) ist nur schwerlich dazu fähig, mich zu spiegeln und ich wundere mich nicht mehr, dass Schauspieler so gut bezahlt werden, wenn sie doch in so vielen Filmen durch diese fiese Suppe laufen müssen. Oder übernehmen Stuntmen nicht nur die gefährlichen, sondern auch die ekelhaften Aufgaben? Natürlich besuche ich auch den guten, alten Abraham Lincoln. Sehr dezentes Denkmal, dass ihm da gesetzt wurde… aber dafür hat der Gute jetzt eine wirklich schöne Aussicht hin zum Capitol. Und einen gemütlichen Sessel. Und viel Besuch. Was mich wirklich erstaunt ist, dass die Amerikaner in dem Park für jeden Krieg, in den sie je involviert waren, ein Memorial errichten. So langsam sollten sie sich mal zurückhalten, denn wenn sie so weiter machen ist bald nix mehr vom Park übrig… Die Obamas sind nicht zu Hause oder machen zumindest keine Anstalten, Trudi und mich auf eine Tasse Kaffee einzuladen. Von wegen amerikanische Gastfreundlichkeit. Ich würde ja auch Kuchen mitbringen…

Als waschechter Europäer halte ich es natürlich für eine gute Idee, mir die älteste Stadt der Vereinigten Staaten einmal anzusehen. Also auf nach St. Augustin. Morgens um 6.00 Uhr erfahre ich dann auch die wortwörtliche Bedeutung von „The bus will drop you off at the visitor’s centre…“, denn es ist der erste Ort, an dem es keine Greyhoundstation gibt. Ich stehe also plötzlich im Stockdustern an einem Greyhoundschild. Das einzig Beleuchtete ist eine Tiefgarage und ich sehe keine Menschenseele. Nichteinmal Autos. Wirklich gespenstisch. Was ich von den Gebäuden um mich herum erkennen kann, sieht aus wie ein Ferienresort, aber dunkel und komplett unbelebt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich sofort pudelwohl fühle. Ich schaue mich um, entdecke ein Hotel und beschließe, dort nach Asyl zu fragen. Als ich mit meinem großen Rucksack auf dem Rücken und dem Kleinen auf dem Bauch und immer noch extrem warm gekleidet in der Lobby ankomme und erkläre, dass ich gerade im Dunkeln hier gestrandet bin und mich nicht traue weiterzugehen und außerdem ein bemitleidenswertes, kleines Mädchen bin, fragt mich der Mann an der Rezeption auch gleich, ob ich denn mit dem Greyhound angekommen bin… offensichtlich hätte ich nichtmal „süß“ spielen müssen. Ich bekomme Stadtpläne, habe nette Gesellschaft diverser älterer Menschen und hätte vermutlich sogar Kaffee bekommen. Gegen 7.00 Uhr ist es hell genug und ich gehe durch die Stadtmauern und betrete Disney-Land. Die Häuser wirken wie Kulissen. Alte Holzhäuser, restauriert und das Einzige, was es dort gibt, sind Restaurants und Souvenirläden. Überall hängen schicke Holzschilder – wie Früher- aber mit modernen Inschriften. Das „älteste hölzerne Schulhaus“ ist auch restauriert und zwar so, dass man ihm noch ansieht, dass es ein altes Haus ist. Jemand hat sich extrem viel Mühe dabei gegeben, die Bretter so zu bemalen, dass sie verwittert aussehen. Und dann dieser Bodenbelag, der zwar aus Muschelschalen besteht, aber trotzdem aussieht wie Beton… ich bin entsetzt. Nach einem kurzen Nickerchen (irgendwie hab ich im Bus nicht gut geschlafen, weil ständig irgendwelche Körperteile meines widerlichen Sitznachbars auf mich drauf fielen) begebe ich mich in das touristische Geschehen und senke ersteinmal den Altersdurchschnitt um eine nicht unwesentliche Anzahl an Jahrzehnten. Geschichte findet man hier trotz der Disney-Aufmachung tatsächlich an diversen Orten und so mache ich eine Führung im „Flagler College“ mit. Das Gebäude war früher einmal ein Luxushotel, genaugenommen das erste mit elektrischer Beleuchtung. Gebaut wurde es von Henry Morrison Flagler. Kumpel und Geschäftspartner von Rockefeller, aber nicht ganz so bekannt, dafür wenn überhaupt, nur unwesentlich ärmer. Er war ein absoluter Perfektionist, da er aber der Meinung war, dass die absolute Perfektion nur von Gott erreicht werden kann, hat er in einem Mosaik einen Stein falsch setzen lassen. Natürlich an einer Stelle, wo es keiner sieht. Irgendwie gefällt mir diese Episode. Die Studenten essen heute noch in den Räumen, in denen damals die Reichen und Schönen speisten. Hat schon was. Dort hätte man auch Harry Potter drehen können oder so. Wenn ich auch eben von „touristischem Geschehen“ gesprochen habe, so muss ich doch sagen, dass ich außerhalb der Saison hin St. Augustin bin. Genauergesag genau zwischen den Saisons. Es gibt also kaum Menschen auf den Straßen, denn die Einheimischen sind natürlich woanders. Nicht übertrieben habe ich allerdings mit dem Durchschnittsalter, vermutlich wollen die Damen und Herren ihre letzte Chance nutzen, aus dem „Fountain of Youth“ zu trinken. Ich überlege kurz, ob das so knapp vor meinem 30. nicht vielleicht eine Option wäre, finde Altern dann aber doch ganz gut und entscheide mich dagegen. Sehen möchte ich den Brunnen aber trotzdem gerne, kann ich aber nicht, macht um 16.00 Uhr zu. Als ich so die Straße langlaufe, spricht mich wiedereinmal ein Amerikaner an: „Did you see the Peacock in the middle of the street?“ Ich gucke nach rechts zu dem weißen Pick-Up und denke mir: „Ein Pick-Up auf der Straße… ja… das hab ich in der Tat erst ca. 10098 Mal gesehen. Danke für die Info!“ und sage „ Oh yes… a Pick-Up… in the middle of the street!“ und er sagt: “Peacock, not Pick-Up!“ Und so habe ich die einmalige Gelegenheit ein Foto von einem Peacock und einem Pick-Up mitten auf einer Straße zu machen. Was gibt es sonst noch über St. Augustin zu sagen… dort wo die ersten Spanier ankamen und ihre Mission errichteten, steht jetzt ein riesiges Kreuz aus rostfreiem Stahl. Das hat schon eine krasse Wirkung… und es gibt einen Leuchtturm und in einem abgelegenen Ökoladen esse ich den besten Veggie-Burger, den ich bisher gefunden habe. Aber sonst….Bei aller Liebe meine verehrten Amerikaner, von historischen Innenstädten habt ihr echt keine Ahnung. Also bitte versucht es erst gar nicht!

Es geht weiter in Richtung Westen, am Sagueney River entlang in ein kleines, Örtchen namens Chicoutimi. Der einzige Grund, warum es mich hierher verschlägt ist, dass Felix und Isabelle mich hier abholen werden, um weiter in einen noch kleineren Ort zu fahren, in dem Isabelles Vater wohnt. Im Gegensatz zu Tadoussac ist Chicoutimi nahezu unbekannt und ich frage mich, wie viele Straßen es dort wohl gibt, wenn doch Tadoussac schon so klein ist. Zu meinem erstaunen ist Chicoutimi zwar viel unbekannter, dafür aber auch viel größer. Es ist eine wirkliche Stadt. Mit einer Einkaufsstraße, einem Musikfestival, das ausgerechnet dann stattfindet, als ich da bin und jeder Menge Regen zu meiner persönlichen Begrüßung. So freue ich mich nicht zum ersten Mal über meine schicke Regenjacke und noch mehr über die freundliche Hilfe am Informationsschalter des Busbahnhofs, wo man mir einen handgezeichneten Plan mit Wegbeschreibung zum Hostel in die Hand drückt. Im Hostel werde ich freudig begrüßt und ganz aufgeregt über meine Buchung über www.hostelworld.com ausgefragt. Das Hostel ist noch recht neu, ich bin die erste, die das System bisher genutzt hat und so ist die Freude riesig. Außer einem kurzen Besuch des Musikfestivals gönne ich mich hauptsächlich viel Schlaf und am nächsten Tag einen ausgiebigen Spaziergang durch den Ort. Sehenswürdigkeit Nummer eins ist das „little maison blance“. Ein kleines weißes Häuschen, das als einziges Gebäude eine große Flut überstanden hat. Heute ist es Museum und da damals Wasser durch das Haus floss, ist das heute auch noch so. Ein kanadischer Student, den ich im Hostel kennengelernt habe, begleitet mich auf meiner Tour. Als Sommerjob pflanzt er Bäume und ist erstaunt, dass das in Deutschland nicht wirklich zu den Standartjobs gehört. Und promt fragt er mich auch: „Habt ihr in Deutschland nicht so viel Wald?“ Habt ihr euch da schonmal Gedanken drüber gemacht und wenn ja, würdet ihr diese Frage einem Kanadier genauso beantworten, wie einem, sagen wir mal… Spanier? Irgendwie möchte ich einfach nur Laufen und da mein Tagesabschnittsgefährte weitergereist ist und mir nichts mehr einfällt, was wirklich noch sehenswert ist, laufe ich zu der Mall, die Chicoutimi zu bieten hat. Dabei summe ich dieses alberne „Let’s go to the mall“ Lied, das die muntere Kanadierin in „How I met your mother“ als teen-star gesungen hat. Nach einer halben Stunde Fußmarsch wundere ich mich nicht mehr, warum hier alle Auto fahren und laufe weiter. Ich habe auch gar keine Lust mit dem Laufen aufzuhören und so wandere ich weiter, bis ich wirklich an der Mall ankomme. Nachdem ich mir das ekelhafteste Mineralwasser mit irgendeiner Geschmacksrichtung gekauft habe, das ich offensichtlich zu finden vermocht habe, laufe ich zurück. Keine Ahnung, wie lange ich unterwegs war, aber es ist sicher kein Weg, den man zweimal macht. Mein Zitat des Tages: „Backtracking is such a waste of time!“

Abends holen Felix und Isabelle mich ab und es geht noch einmal ein paar Kilometer weiter in einen Ort, der immerhin über eine Kirche mit erstaunlichem architektonischen Einfallsreichtum verfügt. Aber der Ort an sich ist ohnehin egal, denn wir fahren zu Isabelles Vater an den See. Und dieser See ist ein Traum. Der Grund unseres Besuchs ist ein alljährliches Treffen von Isabelles Familie zum Pétanque spielen. (Die Spanier nennen es Boccia, wir nennen es glaub ich Boule). Wenn ihr mich fragt, fast ein schönerer Grund als Weihnachten, denn es ist Sommer und durch das Turnier sind alle irgendwie beschäftigt. Und auch mich packt die Faszination des Spiels. Ich sitze stundenlang in der Sonne und schaue mir fremden, aber wahnsinnig netten Menschen zu, die Metallkugeln in einem Riesensandkasten in Richtung einer kleinen Kugel werfen und kann mich nichts schöneres vorstellen, genau das zu tun. Abgesehen von am See sitzen und diesen einfach anzustarren oder noch besser: eine Kombination aus beidem. Und das tue ich auch. Vermutlich wirke ich relativ unkommunikativ, aber bei mir setzt eine derart tiefe Entspannung ein, dass ich mich nun wirklich nicht zu weiteren Aktivitäten aufraffen kann. Habe ich schon erwähnt, wie schön dieser See ist? Irgendwann gehe ich doch einmal schwimmen, fahre Tretboot und mit Isabelle Kanufahren. Es ist wirklich ein See, nicht nur ein kleiner Weiher. Und so schön! Und so entspannend. Langsam realisiere ich, dass ich gerade eine großartige Reise begonnen habe, viel sehen und viel erleben werde, aber bestimmt nicht alles sehen werde, was ich möchte. Und das ist auch nicht schlimm. Die Rastlosigkeit, die mich in den ersten Tagen dazu gebracht, nahezu ungebremst durch die Gegend zu laufen, um alles zu entdecken, was man nur entdecken kann, schwindet langsam und wird durch den Gedanken ersetzt, dass es absolut gar keinen Grund gibt, mich auf meiner Reise zu stressen. Ich wüsste gerne, ob sich meine Laufgeschwindigkeit nach den Tagen am See verringert hat. Ich gehe fast davon aus.

Obwohl mir alle erzählen, dass die Stadt doof ist, fahre ich weiter nach Ottawa. Man kann ja schließlich nicht einfach die Hauptstadt ignorieren. Und kaum dort angekommen, bin ich auch schon im Knast. Nein, nicht wegen irgendeiner Straftat, sondern, weil ein ehemaliges Gefängnis, nachdem es wegen zu gruseliger Haftbedingungen geschlossen wurde, in ein Hostel umgewandelt wurde. Und das hat was. Die Zimmer sind ehemalige Zellen, überall grauer Beton. Gemütlichkeit ist etwas anderes, aber es ist cool. Am Abend erfahre ich bei einer Führung, dass die Zellen für 2-3 Personen waren, also sehr, sehr eng und unmenschlich. Als ich später so in meinem Bett liege, betrachte ich den Raum einmal genauer… ja… die haben hier zwei Zellen zusammengelegt… dafür schlafen wir hier mit 6 Personen und es ist wirklich genug Platz. Unmenschlich ist es demnach nur, wenn man keine Stockbetten hat. Aber da wir auch die Folterkammer und den Galgen sehen, wird mir doch noch klar, warum das Gefängnis geschlossen wurde. Und die Einzelzellen sind auch alles andere, als nett… Die Stadt selbst hat allerdings in der Tat nicht viel zu bieten, aber doch mehr, als ich dachte. Es gibt kostenlose Führungen im Parlament und alleine die Organisation beeindruckt mich. Man geht an einen Infoschalter und bekommt ein Ticket mit einer Uhrzeit. Dann kann man tun was man will, bis es soweit ist und bekommt dann eine Führung mit richtig gut geschulten Guides. Und die Gebäude sind es wirklich wert, einmal von innen gesehen zu werden. Besonders die Bibliothek in einem runden Raum mit Kuppel. Leider gibt es dort nicht diese verschiebbaren Leitern, sonst wäre es wirklich ein netter Anbau für meine zukünftige Wohnung. Außerdem gibt es das „Museum of Civilisation“, das nicht nur in einem wunderschönen Gebäude untergebracht ist, sondern außerdem wohl die am besten gemachte Ausstellung enthält, die ich je gesehen habe. So gibt es zum Beispiel einen Nachbau einer kleinen Stadt, der zeigt, wie es so aussah, als dann die Europäer da waren. Alles ist in Originalgröße nachgebaut und ich wundere mich zuerst, ob es so schnell so spät geworden ist, weil es bereits dämmert und entdecke dann, dass ich mich in einem Raum befinde! Wirklich beeindruckend. Darüber hinaus nutze ich die Zeit in Ottawa, um mich ein wenig zu organisieren. Meine Reise weiterzuplanen, Wäsche zu waschen und mein Gepäck zu reduzieren… ja Felix… ich gebe es nur ungerne zu, aber zu hattest recht. Dafür lag ich richtig mit der Aussage, dass ich mich immer noch von einigen Dingen trennen kann und so kommt alles weg, was ich bisher nicht gebraucht habe. Außer der warmen Kleidung.

Ich komme in Chicago an und irgendwie fühlt es sich vom ersten Moment gut an. Extreme Hilfsbereitschaft am Fahrkartenschalter, interessante Aussichten aus dem Fenster der Bahn und zu guter Letzt ein extrem schönes, wahnsinnig professionell geführtes Hostel. Ich entschließe mich, das erste mal in meinem Leben an einem „Pub Crawl“ – einer Kneipentour – teilzunehmen, weil ich es für eine gute Gelegenheit halte, um Menschen kennenzulernen. Und das ist es auch. 6 Kneipen in ca. 3 Stunden sind ein hohes Ziel aber mit ein bisschen Disziplin geht alles und so verbringe ich den Abend mit zwei Australierinnen (die auf einer Hochzeit in den USA waren und einen Urlaub draus machen), einem Österreicher (der ein Auslandssemester beginnt und vorher noch ein wenig reist) sowie jeweils einem amerikanischen (sie geht nach Frankreich und musste wegen des Visums nach Chicago) und einem kanadischen Päärchen (auf einem Road Trip in die USA, Kurzurlaub eben). Damit haben wir -außer den Rentnern- auch fast alle Reisekategorien abgedeckt, die man so in einem Hostel trifft. Ein sehr lustiger Abend mit vielen Geschichten, viel Gelächter und zu meinem Erstaunen bezeichnet mich der weibliche Teil des amerikanischen Päärchens im Einvernehmen mit ihrem Freund als „cool“. Das ist mir ja noch nie passiert. Aber sie meint, dass ich genau die Art von Mensch bin, die man hofft, in einem Hostel zu treffen. Jemanden, der einfach so um die Welt reist. Ich freue mich über das Kompliment. Kurze Zeit später fällt sie auf dem Weg zurück ins Hostel und bricht sich Arm und Knöchel. Das gibt dem Abend nicht nur ein sehr unschönes Ende, sondern lässt mich auch ein wenig an der Qualität der Aussage zweifeln. Der vermutete Kater bleibt aus und bereits nach zwei Tassen Kaffee bin ich am nächsten Tag in der Lage und gewillt, mir die Stadt anzusehen. Wieder einmal scheint die Sonne und Chicago begeistert mich weiterhin. Im Millennium-Park gibt es ein Kunstwerk namens „The Bean“. Dabei handelt es sich um eine riesige Bohne aus Chrom. Ein absolut faszinierendes Gebilde, zu dem ich noch mehrfach zurückkehre. Und auch der Rest des Parks ist der absolute Hammer. Da ein gewisser Abstand zum Strand gewahrt werden muss und es dort keine Gebäude geben darf, hat man die gewünschte Bühne kurzerhand auch in ein Kunstwerk umgewandelt. Mittags gibt’s hier Proben für ein Konzert und so liege ich im Sonnenschein und betrachte die Wolkenkratzer durch die Metallstreben der Bühne. Was machen Wolkenkratzer eigentlich an einem sonnigen Tag wie heute? Eigentlich verfolge ich ja eine kleine Stadttour, im „Lonely Planet“ aber mich zieht das Wasser das Lake Michigan magisch an. Gigantisch und schön liegt der See vor mir und ich freue mich einfach. Hin und wieder schrecke ich hoch. Ein Düsenjäger. Geräusche meiner Kindheit. Aber es ist nicht so, dass die Amis nach wie vor an dieser Tradition festhalten, es findet lediglich die „Air and Water Show“ statt. Und dafür muss man natürlich proben. Die Stadt hat an spannenden Bauwerken noch viel mehr zu bieten, als ich lesen und in einer (kostenlosen!!!) Stadtführung erfahren kann. Mein Führer ist Jude und weit über 80. Er genießt es, Menschen aus aller Welt zu treffen und ihnen etwas über seine Stadt zu erzählen. Und da wir nur 3 Erwachsene und ein Kind sind wird es eine ziemlich gute, individuelle Führung, die statt einer fast zwei Stunden dauert. Durch Regularien wie „Abstand zum Lake Michigan“ und „Wenn du hier ein Hochhaus baust, musst du aber nebenan einen freien Platz in entsprechender Größe gestalten“ etc. ergibt sich ein wunderbares Stadtbild. Die Häuser sind sehr individuell und das obwohl die Verzierungen zeitweise in Massenproduktion hergestellt wurden und aus Katalogen bestellt werden konnten. Was nicht mehr gebraucht wird, wird zwar oft abgerissen und es entsteht neues Bauland, manchmal bleiben aber auch die Fassaden und es wird nur der hintere Teil des Gebäudes neu gebaut. Später erfahre ich auch noch von einem Haus, das keine Verankerung mit dem Boden (und auch mit sonst nix) hat. Wie das funktionieren soll, weiß ich allerdings nicht, es sei denn, Siemens hat doch endlich die Lufthaken erfunden. Faszinierend auch der „Tribute Tower“. In den Wänden sind Steine sämtlicher bekannter Bauwerke eingemauert. Dass man ohne weiteres ein Stück Berliner Mauer für solche Zwecke nutzen kann, ist mir ja klar, aber wie bitte kommt man an ein Stück vom Taj Mahal oder der Wartburg? Läuft da ein kleiner Amerikaner mit Hammer und Meißel durch die Welt und klaut Steine? Zusammen mit dem kanadischen Päärchen aus meinem Hostel erlebe ich dann am Abend das Konzert Millennium-Park in seiner Gesamtheit. Klassik unter freiem Himmel bei Picknick in dieser wahnsinnigen Kulisse. Und das auch noch kostenlos. Ich mag diese Stadt. Zu den letzten Klängen fängt es an zu gewittern und ich bilde mir ein, das Blitz und Pauke zusammenpassen. Welch grandiose Inszenierung! Und am nächsten Tag gibt’s noch einen – ebenfalls kostenlosen – Salsa-Workshop. Bei der Hitze ist das mit der sportlichen Betätigung zwar ein ständiger Kampf gegen die Dehydrierung, aber den nehme ich in Kauf. Ganz offensichtlich ist man hier bemüht, seinen Einwohnern und den Besuchern so einiges zu bieten, was sie aus den Stadtteilen fern hält, in denen „Drive-by-Shootings“ an der Tagesordnung stehen. Schon erschreckend, was man so hört, gleichzeitig scheint es einem so unglaublich, wenn man sich eben nicht in den entsprechenden Vierteln aufhält. Zitat meines Stadtführers: „Wenn du Hilfe brauchst, solltest du jemanden fragen. Anderenfalls bringst du ihn um die Möglichkeit, dir zu helfen.“

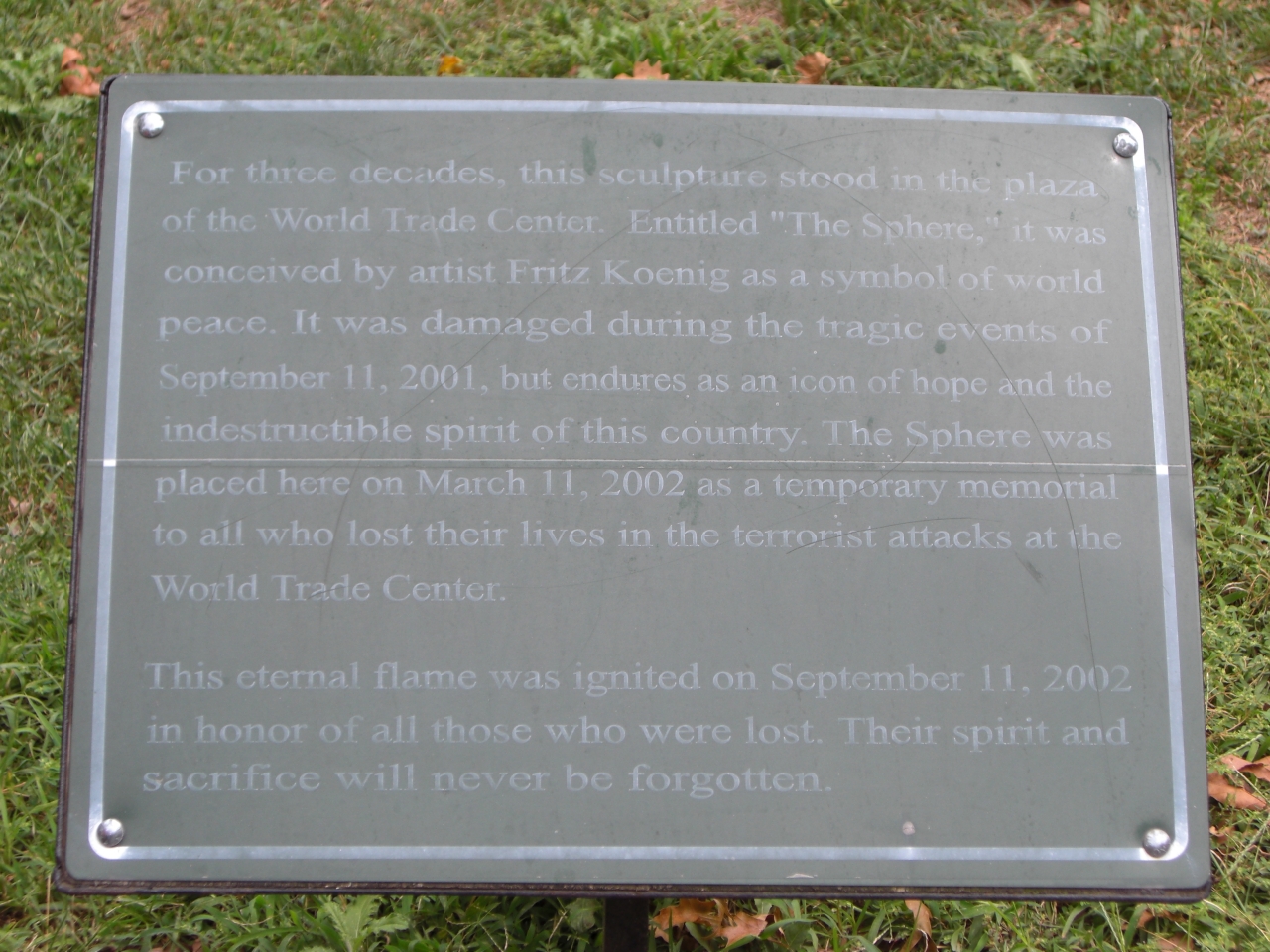

Weiter geht es nach New York. Eine Stadt, die einen mit Eindrücken fast erschlägt. Aber erstaunlicherweise nicht unangenehm. Falls das geht. Bereits beim Einchecken im Hostel treffe ich wiedereinmal Kanadier und ziehe mit ihnen los. Times Square (warum will ich denn immer Trafalgar Square sagen?), Rockefeller Center (erstaunlich, wie lange man daran vorbeilaufen kann), 5th Avenue, Central Park und was sonst noch so dazu gehört. Irgendwie fühle ich mich klein und ein wenig reizüberflutet. Gleichzeitig fasziniert mich die Dynamik dieser Stadt. Leider haben die beiden Kanadier ein anderes Erkundungstempo als ich. Gemütlich irgendwo hingehen, kurz gucken, schnell weg und sobald man einen unspektakulären Ort gefunden hat, erstmal hinsetzen und ausruhen. Er redet die ganze Zeit, lediglich unterbrochen davon, dass sie gerne mal jammert wie viel sie schon gelaufen ist und wie wenig sie geschlafen hat. Da bin ich ja ein Freund von. Am meisten Sightseeing Enthusiasmus legen die beiden an den Tag, als wir am Times Square in einen relativ großen Spielzeugladen gehen. Er freut sich über alles, was sich bewegt, sie freut sich über die Barbies… Wie gut, dass ich alleine reise. Die beiden abzuhängen ist leider trotzdem nicht leicht und es gelingt mir erst am nächsten Tag. Und da tue ich, was man als Besucher dieser Stadt so tut und fahre mit einem Schiff an der Freiheitsstatue vorbei, um schöne Bilder zu bekommen, erkunde Greenwich Village (sehr netter Stadtteil!!!) und lasse mich ein Wenig von der Großstadt treiben. Außerdem fahre ich nochmal zurück zum Central Park. Das was ich bisher gesehen habe, erscheint mir doch zu klein, um von solch großer Bedeutung zu sein und ja…. wenn man so direkt auf die „Strawberry Fields“ zusteuert, ein Foto macht und wieder geht, bekommt man gar keinen Eindruck von der Größe und Vielseitigkeit dieses Parks. Was heute Park ist, ist komplett von Menschenhand entworfen und geschaffen und so wundere ich mich, dass ich offensichtlich die Einzige bin, die die Felsen erst einmal anfasst, um zu testen, ob sie echt sind. Aber ich bin ja ohnehin eher haptisch veranlagt. Abends gehe ich dann mit dem weiblichen Teil des kanadischen Päärchens noch in das „Institute of Photography“. Er hat keine Lust und außerdem geht er mit seinem ständigen Kommunikationsdrang jetzt sogar ihr auf die Nerven. Dafür ist sie mittlerweile ausgeschlafen. Das freut auch mich. Die Ausstellung ist eher weniger spannend, aber dafür schauen wir uns dann noch Times Square bei Nacht an. Den Strohmverbrauch wüsste ich ja gerne mal. Und wie lange man für meinen Jahresverbrauch all die Lämpchen leuchten lassen könnte. Ja.. ich hätte mich mal etwas früher mit dem Schreiben dieses Textes auseinandersetzen sollen, denn mittlerweile bringe ich die Tage durcheinander und was ich wann gemacht habe… aber eigentlich spielt es ohnehin keine Rolle. Natürlich wollte ich auch den „Ground Zero“ sehen, der hauptsächlich dadurch beeindruckt, dass dort eben nichts mehr ist, außer einer Baustelle. Mitten im dicht gedrängten Hochhaus-Jungle von Manhattan, ist diese riesige Freifläche. Und vor allem der Skyline fehlt etwas, sie wirkt irgendwie gleichförmig und langweilig. Organisiert von Angehörigen und Freiwilligen, gibt es ein Info-Centre und ich mache eine Tour mit Audio-Guide. Natürlich sehe ich auch da nichts, aber die Erfahrungsberichte von Augenzeugen und Familien geben dem Ort doch eine ganz besondere Bedeutung und mir einen tieferen Einblick in die Geschehnisse. Wieder einmal schüttle ich den Kopf über mich selbst. Wie konnte ich die Nachricht über ein Flugzeug, dass ins World Trade Center fliegt denn als so unwichtig erachten, dass ich sie gleich wieder vergesse und Maike und Habi nach ihrer Zigarrettenpause nicht sofort erzähle, was passiert ist. Bei näherer Betrachtung wäre die Info sogar wichtig genug gewesen, aufzustehen und die Pause zu unterbrechen… Mir war auch die örtliche Nähe zur Wallstreet gar nicht so bewusst. Ok, die meisten Amerikaner würden dafür trotzdem ihr Auto aus der Tiefgarage holen, aber sie ist wirklich direkt um die Ecke. Die hohen Gebäude, die keinerlei Licht in die Straße dringen lassen finde ich ein wenig bedrückend und diesen blöden Bullen finde ich auch nicht. Damit bin ich aber nicht alleine, denn andere Touristen fragen mich auch danach. Dafür sehe ich einen Hund, der mit einem Absperrhütchen kämpft. Das muss reichen. Irgendwann lande ich in Chinatown. Hier würd ich ja gerne mal das deutsche Gesundheitsamt hinschicken. Ob die einem erlauben, einfach ein Brett über einen frisch gebuddelten Minikanal auf dem Gehweg zu legen, durch den Fischwasser abfließt? Ich hab ja wirklich nicht vor, irgendwelche albernen Souvenirs zu kaufen, aber an einem New York City-T-Shirt in Trudis Größe komme ich dann doch nicht vorbei. Leider ist es nicht der I love NY-Klassiker, aber ich freue mich trotzdem und auch der Chinese in dem Laden ist sichtlich begeistert, denn er möchte gerne ein Foto von Trudi in ihrem schicken neuen T-Shirt machen. Offensichtlich werden die T-Shirts sonst tatsächlich von irgendwelchen seltsamen Touristen an den lustigen Kleiderbügeln mit Saugnapf ins Auto gehängt. Ich erlaube ihm, Trudi zu fotografieren und fotografiere ihn dabei selbst. So macht man Annas, Chinesen und Schweine glücklich. Dann geht es für mich zur Brooklyn-Bridge und ich warte bis die Sonne untergeht und das ist es wert. Leider lässt sich auch das nicht so auf Fotos festhalten, wie es in der Realität aussieht, aber selbst die Farben auf den Bildern sind schon ziemlich beeindruckend. Also stellt euch vor, ihr seht diesen wunderschönen Sonnenuntergang nach einem sonnigen Tag in einer so spannenden Stadt, wie New York… noch Fragen, ob es mir gut geht auf meiner Reise?

Auf dem Weg in Richtung Süden mache ich einen Stop in Charleston. Der Beschreibung nach ein schöner Ort. Als ich aus dem Bus steige beschlägt mir erst einmal die Brille. Was zum einen daran liegt, dass die Greyhoundbusse bis knapp über dem Gefrierpunkt heruntergekühlt werden und zum anderen an einer Hitze und Luftfeuchtigkeit, die ihres Gleichen sucht. Der Greyhoundmitarbeiter im Dienst weiß nicht, ob es einen Bus in die Stadt gibt, der alte Mann hinter mich schon und so gehe ich zur Bushaltestelle, besser gesagt zu einem minikleinen Schild ohne weitere Informationen auf der anderen Straßenseite. Nach nur wenigen Minuten rieche ich nicht nur knusprig, sondern habe auch meine Wasservorräte fast leergetrunken und fühle mich wie bei einem Sauna-Besuch. Es ist Sonntag und meine Hoffnung darauf, dass ein Bus kommt, bevor ich dehydriert bin, sinkt stetig. Dafür sind die Taxifahrer hier relativ clever und wissen, wo sie gestrandete Backpacker finden. Und so gönne ich mir den Luxus, mich zu dem Hostel bringen zu lassen. Hier kann ich leider noch nicht einchecken und auch mein Gepäck nicht abladen. Also setze ich mich auf die Veranda in einen Schaukelstuhl und lese. Das stand ohnehin auf meiner „To-Do-Liste“ für die USA. Wäre das auch erledigt. Die Aussagen, die ich nachher im Hostel bekomme bestätigen meine Aussage, dass ich mich in diesem Viertel auf keinen Fall nach Sonnenuntergang draußen aufhalten sollte und so schaffe ich es nach dem Einchecken immerhin noch zu einem Supermarkt. Das Hostel ist voll von deutschsprachigen Austauschstudenten, die auf der Suche nach einer Wohnung verzweifeln. Unterkünfte sind offensichtlich entweder unerschwinglich oder unzumutbar. Letzteres heißt: kein Strom, dafür diverses Viechzeug. Ein Mannheimer gibt zwischendurch auf und will wieder nach Hause. Ich habe die Ehre das Telefonat mit seiner Mutter zu belauschen. Er weiß nicht, dass ich ihn verstehe. Die Mädels versuchen es weiter und erzählen im Gegensatz zu besagtem Mannheimer, zu Hause nur die Hälfte ihrer Erlebnisse. Bevor ich weiterreise habe ich noch ein paar Stunden, um den touristisch erschlossenen Teil der Stadt zu erkunden. Das ist schon recht hübsch. Aber auch sehr schick und es ist umso erstaunlicher, dass der Rest der Stadt so heruntergekommen ist. Hier sieht man die zwei Seiten der USA gleich auf einen Blick. Wenn man sich traut.

Ja… auch L.A. muss man einfach mal gesehen haben. Dann ist’s aber auch gut. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele schöne Dinge man hier mit richtig viel Geld kaufen kann und wie offensichtlich jeder hier, eine gewisse Grundeitelkeit besitzt, die weit über dem Durchschnitt der Menschheit liegt. Und das fällt mir mit Sicherheit nicht nur deshalb auf, weil ich eine Weile in Berlin gelebt habe und seit einigen Wochen mit dem Greyhound unterwegs bin. Zumindest in Santa Monica (ob man das zu L.A. zählen möchte oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen) erscheint mir alles einfach schön, surreal schön. So schön, dass ich es schon nicht mehr gut finden kann. Bars und Restaurants, anhaltender Sonnenschein, Musik, traumhafte Strände und tatsächlich irrsinnig viele Menschen, die am und um den Strand herum für ihre tägliche Bewegung sorgen. Hier hatte die amerikanische Fitnesswelle ihren Anfang… zugegeben, so wirklich unangenehm ist es gar nicht, gut trainierten Männern dabei zuzuschauen, wie sie an Ringen turnen oder Seile hochklettern. Aber irgendwie springt der Funke dieser Stadt nicht auf mich über. Auch nicht, als ich eine Weile am Strand entlang laufe und in Venice Beach lande. Von einer Sekunde auf die andere befinde ich mich in einer eher heruntergekommenen Hippie-Gegend mit Straßenverkäufern, einem großen Markt mit allerhand bunten Sachen und ich werde schon wieder ständig von irgendjemandem angesprochen. Ich sollte mir ein T-Shirt zulegen, auf dem steht, dass ich nicht „Sweetheart, Honey, Darling oder Lady“ heiße. Warum gibt es die eigentlich noch nicht? Jeder andere, je dagewesene Kommentar wurde doch bereits auf Textil gedruckt und ist an jeder Straßenecke erhältlich… vielleicht ist das eine Marktlücke… vielleicht wäre ich auch mein einziger Kunde. Was mich allerdings wirklich fasziniert ist der Skateboard-Park. Sieht aus wie ein großzügig angelegtes Werk moderner Kunst, hat aber eine Funktion. Die Jungs, die sich dort auf ihren Brettern auslassen, wissen wirklich was sie tun und der Jüngste – vermutlich nicht älter als fünf – steht keineswegs im Schatten der Größeren. Im Gegenteil. Er springt und dreht sich und macht allerhand Kunststücke, die mich mit offenem Mund dort stehen lassen. Am Abend treffe ich Emma, eine Bekannte aus meiner Zeit in Bracknell. Als ich so vor dem Hostel warte unterhalte ich mich mit zwei Mädels und die eine erzählt mir, dass sie am Rodeo Drive Shoppen war und meinte, dass man dort sehr herablassend angeschaut wird, wenn man ganz offensichtlich nicht zu dem Klientel gehört, das dort normalerweise zum Einkaufen kommt. Ohne weiter darüber nachzudenken sage ich so etwas wie: „Ach, das ist ja genau wie in „Pretty Woman“, da scheint der Film ja doch nah an der Realität zu sein.“ Ich ernte einen verwirrten Blick und wir wechseln das Thema. Erst im Laufe der weiteren Unterhaltung wird mir der Grund für die Verständnislosigkeit klar: Als der Film in den Kinos lief, war meine Gesprächspartnerin noch gar nicht auf der Welt… Emma und ich haben uns seit ungefähr 12 Jahren nicht mehr gesehen… erstaunlich, dass sowas in meinem Alter überhaupt möglich ist. Es ist ganz schön viel passiert in der Zwischenzeit, gleichzeitig ist von Beginn an schon wieder alles wie immer und so wird es ein schöner Abend mit so viel Gesprächsstoff, dass wir beide die Zeit vergessen. Natürlich möchte ich mir auch Hollywood ansehen. Gehört ja dazu. Also mache ich mich am nächsten Tag auf zum Hollywood Boulevard und ich muss sagen: ich habe selten einen weniger glamourösen Straßenzug gesehen, als diesen. Das Kodak Theatre mit angrenzendem Shopping-Centre sind ja noch ganz hübsch aber darüber hinaus? Ein heruntergekommener T-Shirt-Shop neben dem anderen. Es ist dreckig, die Häuser sind alt und grau… hier wird auf der Leinwand und unseren Bildschirmen wirklich eine Traumwelt geschaffen. Allerdings finde ich es schon sehr lustig, dass mich Superman auf die Idee brachte, ein Foto von Trudi in den Fußabdrücken von Donald Duck zu machen. Da mich offensichtlich keiner als Filmstar entdecken möchte, verlasse ich diesen Stadtteil dann doch recht schnell wieder. An der Bushaltestelle bin ich mir fast sicher, dass Angelina Jolie an mir vorbeifährt, die sich gerade mit einer alten Dame auf dem Beifahrersitz unterhält. Und war das eben nicht Tom Cruise? In der Nähe meines Hostels setze ich mich in der Fußgängerzone auf einen Bordstein. Sonnenschein, Straßenmusik und eine schöne Tasse Tee… ach, wenn ich so drüber nachdenke ist es hier eigentlich doch ganz schön.

Was in Miami als Regen begann weitet sich auf meiner Fahrt nach Key West zu einem ordentlichen Unwetter aus. Wie schön das ist, im trockenen Bus zu sitzen, aus dem Fenster zu starren und sich über Wind, Regen, Blitz und Donner zu freuen. Die Strecke über die Keys bis hin nach Key West ist ohnehin ein Traum und das Wetter ist lediglich das Tüpfelchen auf dem I. Aber in dieser Region kommt und geht das Wetter relativ fix und so scheint die Sonne wieder gnadenlos, als ich in Key West ankomme. Das einzige Hostel vor Ort ist auch ein Motel und außerdem einer der teuersten und ekelhaftesten Orte, an denen ich bisher war. Mein Mitbewohner ist eine Kakerlake, bestimmt nicht die einzige auf meiner Reise, aber mit Sicherheit eine, die durch einen Hauch an Modernisierung zu vermeiden gewesen wäre. Key West ist sehr Touristisch und es gibt von jedem erdenklichen Gegenstand den „Südlichsten“. Nachdem ich also die südlichste Anna war, schlendere ich die „Innenstadt“ entlang, die wiedereinmal ausschließlich aus T-Shirt Shops und Souvenirläden besteht. Auch hier bin ich nicht zur Hauptreisezeit und so ist es trotzdem noch relativ angenehm. Natürlich komme ich nicht drumherum „Key Lime Pie“ zu probieren. Wow… sowas von lecker! Kulinarisch bisher mein absoluter Favorit. Darüber hinaus geht es hier hauptsächlich um Alkohol und Spaß jeglicher Form. Sehr lustig fand ich daher die Anpreisungen einer Dame vor einem „Etablissement für Erwachsene“: „Cheap alcohol and naked women!“ Als keiner reagiert fügt sie hinzu „Common guys… there is free pizza as well!“

„I’m going to Miami… Miami iami iami…!“ Miami Beach bringt sogar mich dazu, mich ein paar Stunden an den Strand zu legen und mich in der allgegenwärtigen Sonne zu toasten. Hauptsächlich aber möchte ich im Atlantik baden. Mache ich auch, allerdings lässt der Erfrischungsgehalt sehr zu wünschen übrig. Ich wusste ja, dass das Wasser warm ist, aber dass es Badewassertemperatur hat, fand ich dann doch erstaunlich. Und es riecht auch nirgends nach Meer, so wie man es von Nordsee, Ostsee und dem Mittelmeer kennt. Trotzdem ist es schön und die Zeit, die ich brauche, bis ich mich langweile, entspricht ziemlich genau der Zeit, die mein Körper freiwillig in der Sonne verbringt und der Länge einer Flasche Wasser. Außer Strand hat Miami hauptsächlich Restaurants und Clubs zu bieten, aber ausgerechnet in der Partymetropole schlechthin habe ich einmal wieder ein ausgedehntes Schlafbedürfnis und verschiebe den richtigen Zeitpunkt zum Feiern von Tag zu Tag, bis ich schließlich abreise. Als ich in der ersten Nacht um ca. 1 Uhr ankomme ist in meinem Zimmer noch ordentlich was los mit Mädels, die sich schminken, aufdonnern, in zu enge Röcke schießen und schließlich losziehen. Genauso aufgeregt, nur etwas betrunkener und daher nicht weniger geräuschvoll kommen sie auch irgendwann wieder. Natürlich nicht alle auf einmal, sondern nacheinander und ich brauche zum ersten Mal auf meiner Reise Ohro-Pax und meine Schlafbrille. Und das will was heißen, denn ich kann normalerweise überall schlafen. Egal ob laut/leise, warm/kalt, in Bewegung/an einem Ort, hell/dunkel was auch immer. Aber meine Zimmergenossinnen sind extrem. So langsam entwickle ich einen Hass auf Mädels Anfang 20, die in die große Welt gelassen werden (alle, die das lesen natürlich ausgeschlossen). Sie sind laut, extrem unordentlich, rücksichtslos – warum sollte man auch kleine Lichter anmachen, wenn es große Neonröhren gibt – und glauben anscheinend dass Sie alleine auf dieser Welt sind. An meinem ersten Morgen in Miami gehe ich zum Frühstück und – nachdem ich mich erkundigt habe, ob dort schon jemand sitzt – stelle ich meine Tasse (sorry, meinen Styroporbecher) auf einen freien Platz und hole mir Cornflakes. Während ich gerade die Milch darüber schütte und mich wundere, warum diese sich gelb färbt, sehe ich, wie ein Mädel sich auf meinen Platz setzt und meckert, warum dort Kaffee steht. Ich überlege kurz, ob ich etwas sage in Richtung „Weil die alte Tante, die ca. 1,5 m in Blickrichtung von dir entfernt steht gerne Kaffee zum Frühstück mag“ Entscheide mich aber für ein kurzes, deshalb aber nicht weniger weises, Kopfschütteln. Zum Glück scheinen Jungs in dem Alter etwas weniger ignorant ihrer Umwelt gegenüber zu sein, denn das Mädel bekommt derweil eine Erklärung von ihrem Freund, die wohl ähnlich ausfällt. Nachdem ich in der Zwischenzeit eine ordentliche Schweinerei veranstaltet habe, weil ich versuche in einer Hand Orangensaft und in der anderen eine „Schüssel“ mit Cornflakes zu tragen, räumt sie auch tatsächlich den Platz und das sogar recht freundlich, jetzt wo sie weiß, dass sie nicht alleine ist. Das mit den Cornflakes ist im übrigen nur passiert weil ich die Stabilität von Styroporschüsseln überschätzt habe. Diese darf man auf keinen Fall nur mit einer Hand halten, dann brechen sie nämlich auseinander. Wieder was gelernt über ein Material, dass in Deutschland bereits in den 80er Jahren als Nahrungsmittelverpackung abgeschafft wurde. Und das sogar bei McDonald’s. Überhaupt… die ökolokischen Fußsspuren, die ich auf meiner Reise hinterlasse, erschrecken mich selbst. Und damit meine ich nicht den CO2 Ausstoß des einzigen Flugzeugs, dass ich bisher genutzt habe, oder Gummiabrieb der Reifen an diversen Greyhoundbussen. Alleine das Einweggeschirr, dass in den letzten Wochen durch meine Hände ging erschreckt mich. Und das ist nur in wenigen Fällen von Pappe. Und noch eine kleine Anekdote meiner Mitbewohnerinnen Anfang 20: Zwei Engländerinnen, die in einem Sommercamp gearbeitet haben und nun reisen (auch ein absoluter Klassiker der Reisekategorien) machen sich für den Abend fertig und wir unterhalten uns. Eine ist schon 21, eine noch nicht, hat aber morgen Geburtstag. Da sie die ganzen 3 Monate in den USA nichts trinken durfte, freut sie sich entsprechend auf den Abend und hofft, bereits vor Mitternacht in die Bar gelassen zu werden. Die beiden schminken sich, machen sich die Haare, ziehen sich an und um und wechseln erneut ihre Klamotten (bin ich die einzige Person, die ohne Hackenschuhe reist?). Um ca. 23 Uhr verlassen sie das Zimmer und ich gehe schlafen. Bereits um ca. 2.00 Uhr werde ich wieder wach und wundere mich, was dort gerade passiert, denn ich kann (und will) die Geräusche nicht ganz deuten. Die „ältere“ von den beiden rückt gerade Mülleimer an das Bett des Geburtstagskindes und versucht, Eimer und Kopf so zu positionieren, dass sie sich zu einem möglichst großen Teil überschneiden, ohne dass der Kopf das Gleichgewicht verliert. Ich kann nicht anders und muss grinsen. So erfahre ich, dass die Gute es wohl etwas zu gut gemeint hat, als sie „endlich“ wieder trinken durfte und alle um sie herum es wohl ebenfalls gut mit ihr meinten. So konnte sie ihren Geburtstag erstaunliche zwei Stunden genießen, wird jetzt vermutlich wunderbar schlafen, während ihre Freundin weiter feiern geht. Wie gut, dass ich nicht aus dem „Fountain of Youth“ getrunken habe und weiterhin altern darf. Ein Grund für meine Tour nach Miami ist, dass ich gerne die Everglades sehen mag und Miami für einen guten Ausgangspunkt halte. In den Everglades gibt es Kanutouren und Ähnliches, was eine schöne Zeit außerhalb der Bespaßungsmeile verspricht. Das einzige Problem: es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, die mich zum Nationalpark führen. Egal wie engmaschig ich das Internet durchforste und wie viele Touri-Informationen ich nerve. Meine einzige Chance: eine Tagestour. Ich verabschiede mich also von der Idee des Individualtourismus und buche eine solche. Nichtmal festes Schuhwerk hätte ich gebraucht! Mit dem Bus hin, im Pulk in ein Boot mit Riesenventilator auf dem Rücken. Damit gibt’s eine kleine Rundfahrt, auf der man diverse Aligatoren sieht und zum Glück wenigstens einen kleinen Eindruck von dem erhält, was die Everglades ausmacht. Und obwohl ich mir immer wieder sage, dass es gar nicht gefährlich sein kann, weil sonst schon irgendjemand den Veranstalter verklagt hätte und es diese Touren nicht mehr gäbe, ist mir nicht ganz wohl, als ein Aligator bis knapp vor unser Boot schwimmt. So ganz sicher bin ich mir gar nicht, ob es sich nicht evtl. um dressierte Tiere handelt. Zumindest reagieren sie auf kleine Brotstückchen, die die Guides werfen. Auch, wenn es lächerlich ist, verstecke ich mich hinter meiner Zigarrettenschachtelgroßen Kamera. Was man auf Bildschirm sieht entspricht schließlich nicht der Realität. Hab ich gelernt. Irgendwann. Wir hatten Glück und verlassen das Boot kurz bevor uns ein Aligator frisst und auch bevor es anfängt, in Ströhmen zu regnen. Weiter geht es mit einer Aligator-Show, in der ein Typ, der aussieht wie Bud Spencer nach einer Kur bei den Weight Watchers, einen Aligator, der seit Stunden faul in der Ecke liegt zuerst aufscheucht und dann wieder bändigt. Danach darf jeder für 3 Dollar noch ein Babyaligator halten und ein Foto machen (ja, auch ich habe mitgemacht, als alter Haptiker wollte ich mal wissen, wie sich das anfühlt), dem mit Duck-Tape (das meineserachtens Aligator-Tape heißen sollte) das Maul zugeklebt bekommen hat. Dann wieder auf in den Bus, ab in eine Einkaufspassage, wo man sich zur Mittagszeit mit Essen, Souvenirs und auf Wunsch auch Hundebekleidung jeglicher Art, eindecken kann. Und schon sind wir wieder im Bus und machen eine Stadtrundfahrt. Miami ist schon schick. Downtown lebt nur von Banken und Büros, sämtliche Promis versammeln sich auf einer Insel und in „Little Havanna“ gibt’s guten Kaffee (wenn nicht gerade Sonntag ist) und handgefertigte Zigarren. Leider habe ich vergessen in Miami Beach Fotos zu machen, bzw. dachte mir, ich mache es an meinem letzten Tag und da hat es so geregnet, dass fotografieren aussichtslos war. Dort gibt es nämlich ein Art Deco Viertel, praktisch sämtliche Hotel und Restaurantbauten, die in der angesagten Gegend am Strand liegen, sind also entsprechend hübsch. Ein weiterer Punkt auf meiner To-Do-Liste für die USA ist: in einem Waschsalon Wäsche waschen. Wenn man Hollywood glauben darf, findet man dort schließlich die Liebe seines Lebens. Da mein Hostel keine Waschmöglichkeiten hat, packe ich also alles ein und gehe frohen Mutes in den Waschsalon. Nehme mir ein Buch mit und beobachte meine Mitwäscher… Ich will ja hier nicht allzu kritisch erscheinen, aber wenn das die Auswahl ist, die ich für die Liebe meines Lebens habe, dann lehne ich dankend ab und freue mich über meine saubere Wäsche!